C. Las implicaciones lingüísticas

La llegada del cine hablado rompió con esa “comprensión universal” del cine mudo. Durante los años del cine mudo, tan solo fue necesario la traducción de los intertítulos. Con el cine hablado, los intertítulos dejaron de ser necesarios y desaparecieron, pero las barreras lingüísticas se hicieron más evidentes. Fue necesario encontrar soluciones de traducción para que las películas pudieran distribuirse en los países consumidores. Algunos pensaron que el cine hablado daría lugar a una separación de culturas y encierro dentro de las mismas fronteras nacionales. Sin embargo, otros académicos opinan que un efecto contrario tuvo lugar:

Por una parte, supone […] la separación entre las diferentes culturas a causa de la diferencia de lenguas. Por otra, sin embargo, aumenta el valor documental del cine, pues una película hablada es más fácilmente identificable con un país concreto. Se empiezan a aprender cosas sobre países extranjeros, aunque eso también significaba separar lo que la universalidad del silencio había unido. Evidentemente, el silencio enmascaraba los orígenes nacionales de las películas. (Chaves García, 13)

Lo que está claro es que el cine hablado dio lugar a nuevas necesidades a la hora de traducir y adaptar los productos audiovisuales a las culturas y pueblos consumidores de los mismos. Empezó una etapa de mucha experimentación antes de que la subtitulación y el doblaje se instituyeran como las técnicas más adecuadas.

Chaves García (2020) expone varias de las soluciones que se tomaron al problema de las barreras lingüísticas.

- Las primeras versiones de subtítulos. Estos se ofrecieron en tres lenguas—francés, alemán y español—y los países donde se hablaban otras lenguas tenían que elegir una de estas. Al principio, los subtítulos aparecían en una pantalla lateral. Cuando las películas empezaron a cargarse de canciones y muchas escenas habladas, se hizo bastante difícil ver la película en una pantalla y leer los subtítulos en otra. Además, había que tener en cuenta los niveles de alfabetización y el alto número de personas que no sabían leer.

- Las adaptaciones. Consistía en retocar la versión original, ya sea suprimiendo algunos diálogos o suprimiéndolos todos y substituyéndolos por cartones que explicaban la trama.

- Las primeras versiones de doblaje. El primer intento de doblaje se remonta a 1929, con la película Rio Rita de la Radio Pictures. La calidad de estos primeros doblajes dejó mucho que desear (la imagen y el sonido no coincidían) y no tuvo una buena recepción por parte del público.

- Las versiones dobles o múltiples. Consistía en grabar cada escena de la película en cada una de las lenguas que se comercializaban con actores de dichos países. Las primeras versiones múltiples aparecen tan pronto como 1930 (con westerns). Sin embargo, pronto se dieron cuenta que había mucha desorganización y que el proceso era largo y costoso debido a la extensa duración del rodaje y a la presencia de multitud de actores. Además, el público quería ver actuar a los actores de Hollywood famosos.

- El “dubbing”. Consiste en la postsincronización, es decir, reemplazar la banda de diálogo original por su traducción a las otras lenguas metas. Este procedimiento se consigue por primera vez alrededor de 1930 de la mano de los pioneros Edwin Hopkins y Jacob Karol. Esta última práctica de postsincronización e intento de solución a las barreras lingüísticas supone el nacimiento de lo que conocemos hoy en día como doblaje.

Es importante señalar que las barreras lingüísticas supusieron también una ventaja para el cine en Europa y Latinoamérica donde cineastas vieron una oportunidad para desarrollar y explotar el cine nacional. Con el nacimiento del doblaje, el cine americano vuelve a ser protagonista. Por ejemplo, “en 1937, el 70 por ciento de las películas eran producciones de los EE. UU.” (Chaves García, 19). Para evitar la supremacía de Hollywood, los países europeos empezaron a imponer ciertas restricciones en cuanto al número de películas extranjeras que se exhibían en las salas. Por ejemplo, Francia permitía 7 películas americanas por cada película francesa. (ibid.: 19).

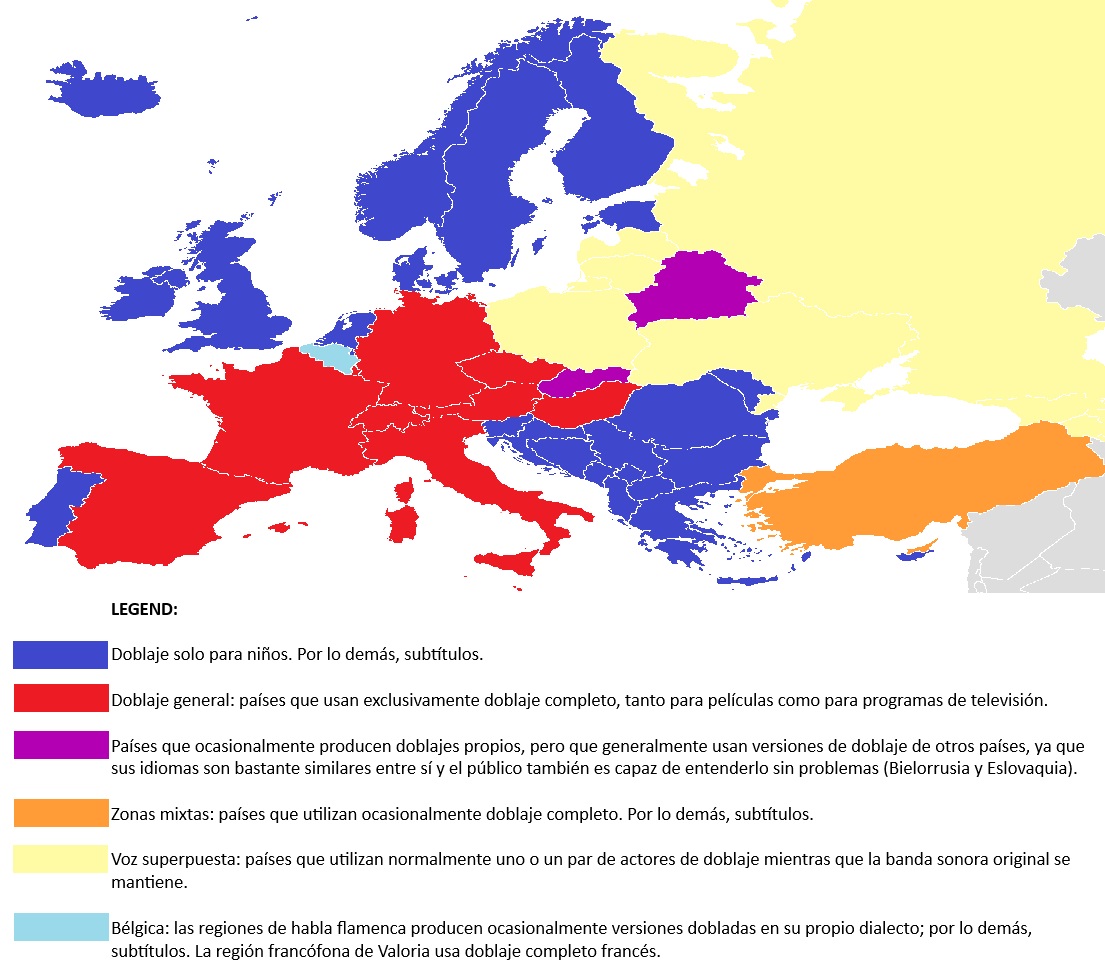

El doblaje y la subtitulación devolvió la “comunicación universal” al cine que supuestamente se había perdido con la llegada del cine hablado. La elección de las técnicas de subtitulación o doblaje en cada país consumidor ha venido dada por las circunstancias económicas y culturales de dichos países. En Europa, países con un gran mercado, como Alemania, España, Francia e Italia predomina el doblaje; en países con un mercado menor, como Grecia, Holanda y Portugal, prevalece la subtitulación.

Media Attributions

- Dubbing_films_in_Europe adapted by Isabel Asensio is licensed under a CC BY-NC-SA (Attribution NonCommercial ShareAlike) license