Español en Latinoamérica

Introducción

El español es una de las lenguas más habladas en el mundo, y Latinoamérica es una de sus regiones más representativas en cuanto a diversidad lingüística y cultural. Este capítulo explora las características y particularidades del español de Latinoamérica, un fenómeno lingüístico que abarca desde México hasta Argentina y Chile, así como el Caribe. El estudio de estas variedades regionales es esencial para entender el dinamismo del español en el contexto global.

El español de Hispanoamérica constituye un mosaico dialectal de extraordinaria complejidad y riqueza, resultado de la interacción de múltiples factores históricos, geográficos y sociolingüísticos. A diferencia de la relativa homogeneidad del español peninsular, el continente americano presenta una diversidad dialectal que refleja la vastedad del territorio, la variedad de lenguas indígenas en contacto, las diferentes oleadas de colonización, y los distintos patrones de asentamiento español.

La dialectología hispanoamericana se estructura, en términos generales, en torno a seis grandes áreas dialectales, delimitadas principalmente por tres isoglosas fundamentales: el tratamiento de la -s final, el comportamiento de la -r final, y la distinción o neutralización entre ll/y (lleísmo frente a yeísmo). Estos criterios fonológicos, combinados con el periodo de colonización y la intensidad del contacto con lenguas originarias, permiten establecer zonas dialectales relativamente homogéneas.

Caribeño

Abarca Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, las costas de Venezuela, Colombia y Panamá. Caracterizado por la aspiración o pérdida de -s, debilitamiento consonántico y rasgos fonéticos distintivos.

Mexicano y Centroamericano

Se extiende por México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Presenta pérdida de vocales átonas y fuerte influencia de lenguas indígenas.

Andino

Comprende las zonas altas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Conserva rasgos arcaicos y muestra notable influencia del quechua y el aimara.

Paraguayo

Variedad única caracterizada por el intenso bilingüismo español-guaraní, con profunda influencia de esta lengua indígena en todos los niveles lingüísticos.

Argentino-Uruguayo

Región del Río de la Plata con rasgos distintivos como el voseo, el yeísmo rehilado, y la influencia histórica de la inmigración italiana.

Chileno

Variedad con características fonéticas únicas, incluyendo la asibilación de -r y rasgos consonánticos distintivos que la diferencian de variedades vecinas.

Esta clasificación, si bien útil para fines descriptivos, no debe entenderse como un conjunto de categorías absolutas. Existen zonas de transición, variación interna dentro de cada área, y diferencias sociolectales que complejizan aún más el panorama. Además, los procesos de urbanización, movilidad poblacional y estandarización mediática están generando nuevas dinámicas de convergencia y divergencia dialectal en todo el continente americano.

Los rasgos dialectales del español americano

Factores Determinantes de la Variación

La configuración dialectal de Hispanoamérica responde a múltiples factores que han operado de forma conjunta a lo largo de más de cinco siglos. El periodo de colonización resulta fundamental: las áreas colonizadas tempranamente, como México y Perú, presentan características diferentes de las regiones incorporadas más tardíamente.

La procedencia geográfica de los colonizadores españoles dejó su impronta: la influencia andaluza es notable en el Caribe y las zonas costeras, mientras que las regiones del interior muestran rasgos más cercanos al español castellano septentrional. La altitud geográfica también constituye un factor relevante: las tierras altas tienden a conservar rasgos más arcaicos y presentan mayor influencia de lenguas indígenas.

El mapa dialectal muestra la complejidad de la distribución geográfica de las variedades del español americano. Las fronteras entre dialectos no siempre coinciden con las fronteras políticas, reflejando patrones históricos de colonización y poblamiento que trascienden las divisiones nacionales modernas.

Siglo XVI

Primera fase de colonización. Antillas, México y Perú. Base dialectal andaluza y extremeña.

Siglo XVII

Expansión hacia zonas interiores. Consolidación de variedades regionales. Contacto intensivo con lenguas indígenas.

Siglo XVIII-XIX

Independencias y formación nacional. Desarrollo de normas regionales. Influencia de la Real Academia Española.

Siglo XX-XXI

Urbanización y estandarización. Medios de comunicación. Nuevas dinámicas de convergencia dialectal.

Características específicas:

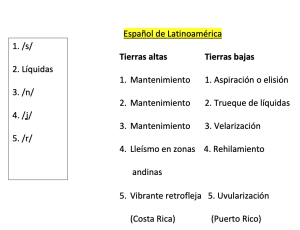

1- Fonética y Fonología

- La elisión y aspiración de la /s/: una característica del español caribeño, ocurre en posición final de sílaba. “los amigos” [loh.a.’mi.ɣoh] para aspiración de la /s/ y [lo.a.’mi.ɣo] para elisión de la /s/.

- La velarización de la /n/: ocurre al final de sílaba, es un rasgo común en el Caribe y las costas nortes de Sudamérica, como en Venezuela y el norte de Colombia. “con” [koŋ].

- Trueque de líquidas: ocurre al final de sílaba y no se encuentra comúnmente en las clases altas y educadas, aunque es bastante frecuente en el Caribe- es muy estigmatizado. “vamos a comer” [bamoh a komel]

- Rehilamiento de la ‘yod’: ocurre en Argentina y Uruguay al inicio de sílaba. El rehilamiento se hace tanto a la “y” como a la “ll”, pero no en “hi + vocal”. Hay tres diferentes tipos: [ʃ], [ʒ], y [ʤ].

- Vibrante múltiple: la uvularización de la vibrante múltiple ocurre en Puerto Rico y en Nueva York debido a la comunidad puertorriqueña que existe. Ocurre al principio de sílaba [ʀ]. La vibrante retrofleja es característica de Costa Rica y ocurre en situaciones donde se usa la vibrante múltiple. [ r̺ ]

2- Morfología

- El voseo es una práctica común en países del Cono Sur, como Argentina y Uruguay, donde se usa “vos” en lugar de “tú” para la segunda persona del singular. Esto influye también en la conjugación verbal: “vos hablás” en lugar de “tú hablas”. Es de destacar como los verbos irregulares que sufren diptongación en la sílaba tónica en el español estándar no presentan esta irregularidad en el español del Cono Sur, puesto que se desplaza la sílaba tónica. Por ejemplo: “tú tienes” = “vos tenés”.

- En varias regiones, el diminutivo presenta un uso mucho más frecuente y diversificado que en el español peninsular, aplicándose no solo a sustantivos sino también a adverbios y otras categorías: ahorita, rapidito, cerquita. En México y Centroamérica, el diminutivo puede expresar cortesía, atenuación o incluso intensificación: “cafecito”, “ahorita”.

- En ciertas variedades rurales y populares, especialmente en zonas andinas, se documenta la formación del plural mediante el sufijo -se añadido a la forma singular: cafese por cafés, papáse por papás. Este fenómeno, aunque estigmatizado, refleja procesos de regularización morfológica.

- El uso del pronombre “le” en construcciones expresivas como híjole, ándale, órale caracteriza especialmente el español mexicano, funcionando como marcadores discursivos con variadas funciones pragmáticas de énfasis, sorpresa o exhortación.

- La partícula “che”, usada como vocativo o muletilla, caracteriza el español de Paraguay y Argentina, funcionando como marcador de identidad regional con gran carga sociolingüística.

- El leísmo, uso de le como objeto directo, aparece en la zona andina, Paraguay y partes del Caribe, diferenciándose del leísmo peninsular en sus contextos y motivaciones sociolingüísticas.

- En Chile, el artículo determinado se usa con nombres propios de persona (la María, el Juan), rasgo compartido con el catalán y otras lenguas romances pero ajeno al español estándar.

- La terminación -sen en formas verbales reflexivas del Caribe (siéntensen por siéntense) refleja procesos de analogía morfológica con las formas no reflexivas.

3- Sintaxis

El nivel sintáctico del español hispanoamericano presenta fenómenos que afectan a la estructura oracional y al orden de constituyentes, reflejando tanto evoluciones internas del sistema lingüístico como influencias de lenguas en contacto. Estas variaciones sintácticas, aunque menos evidentes que las fonológicas para el oído no especializado, constituyen marcadores dialectales significativos y revelan diferencias profundas en la organización gramatical.

- El uso del pronombre sujeto en preguntas caracteriza el español caribeño, donde es obligatorio explicitar el pronombre: ¿Qué tú dices?, ¿Dónde tú vas?, ¿Cómo tú estás? Este rasgo contrasta con el español general, donde el pronombre sujeto en interrogativas suele omitirse.

- En Venezuela, Panamá y el Caribe, el infinitivo puede llevar sujeto explícito después de preposiciones como “para”: para yo entenderlo, para tú saberlo. Esta construcción, similar al inglés (for me to understand), es ajena al español estándar pero frecuente en estas variedades.

- En Centroamérica, especialmente en zonas rurales, aparece la construcción posesivo + artículo: una mi amiga, un tu hermano. Esta estructura refleja posible influencia de lenguas mayas donde existen construcciones posesivas similares.

- El español mexicano y andino presenta varios fenómenos en el uso de los tiempos y modos verbales. El uso del presente de subjuntivo en lugar del imperfecto de subjuntivo es frecuente: quise que venga en lugar de quisiera que viniera. Inversamente, en algunos contextos aparece el presente de indicativo sustituyendo al presente de subjuntivo: no creo que viene por no creo que venga. Estos usos reflejan procesos de simplificación del sistema modo-temporal, posiblemente influidos por el contacto con lenguas indígenas que carecen de la distinción modal del español o la expresan mediante mecanismos diferentes.

- El uso de “hasta” en México y Centroamérica puede expresar inicio de acción en lugar de fin: hasta las tres abren significa “no abren hasta las tres” (función de límite inicial). Esta inversión semántica puede generar ambigüedad con hablantes de otras variedades.

- En la zona andina, la preposición “en” precede a adverbios de lugar: en aquí, en ahí, en allá, construcción que refleja claramente la influencia del quechua y el aimara, lenguas que utilizan morfemas locativos de manera sistemática.

- En Chile y el español porteño (Buenos Aires), es común la doble marcación del objeto directo personal mediante pronombre clítico y sintagma nominal: La vi a tu hermana, Lo encontré a Juan. Esta construcción, aunque redundante desde el punto de vista informativo, cumple funciones discursivas de énfasis o topicalización.

- Algunas variedades hispanoamericanas muestran mayor flexibilidad en el orden de palabras, especialmente en construcciones coloquiales. El orden VS (verbo-sujeto) puede aparecer en contextos donde el español estándar preferiría SV, reflejando diferentes estrategias de organización informativa y estructura tema-rema.

Estos fenómenos sintácticos ilustran cómo el español americano ha desarrollado soluciones estructurales propias a partir del sustrato indígena, el contacto dialectal y las tendencias evolutivas internas del sistema lingüístico. La comprensión de estas variaciones resulta fundamental para apreciar la riqueza gramatical del español y los procesos de cambio lingüístico en curso.

4- Léxico

- El vocabulario puede variar significativamente de un país a otro. Palabras que son comunes en un lugar pueden ser desconocidas o tener significados diferentes en otro. Por ejemplo, “guagua” significa “autobús” en Puerto Rico y Cuba, pero “niño” en Chile.

- La influencia de lenguas indígenas es notable, con términos como “chocolate” (náhuatl) en México o “mate” (quechua) en el Cono Sur.

Influencia Cultural e Histórica

El español de Latinoamérica no solo refleja influencias lingüísticas internas, sino también históricas y sociales. La presencia de comunidades indígenas en países como Perú y Bolivia ha mantenido vivas lenguas como el quechua y el aymara, influyendo profundamente el español local. De igual manera, la herencia africana en regiones como el Caribe ha enriquecido el vocabulario y las tradiciones orales.

Impacto en la Identidad y la Cultura Pop

El español latinoamericano: variación dialectal y expresión emocional en la música popular [1]

1. “BZRP Music Sessions #53” – Shakira & Bizarrap

- Origen: Colombia (Shakira) + Argentina (Bizarrap)

- Tema: Ruptura amorosa, empoderamiento

- Aspectos lingüísticos: Léxico colombiano y argentino, uso de expresiones coloquiales, ritmo y entonación emocional

2. “Amorfoda” – Bad Bunny

- Origen: Puerto Rico

- Tema: Ruptura amorosa, vulnerabilidad

- Aspectos lingüísticos: Léxico caribeño, uso del español informal, entonación melancólica

📚 Objetivos de aprendizaje:

- Identificar rasgos dialectales del español latinoamericano en contextos musicales.

- Analizar el uso del lenguaje emocional y coloquial en canciones populares.

- Comparar variaciones léxicas, fonéticas y sintácticas entre regiones.

- Reflexionar sobre el papel de la música como vehículo lingüístico y cultural.

🕒 Estructura de la clase (75 minutos):

1. Introducción (10 min)

- Breve repaso de los conceptos de dialecto, variación lingüística y registro.

- Pregunta generadora: ¿Cómo refleja la música popular las diferencias lingüísticas entre regiones hispanohablantes?

2. Escucha y análisis guiado (25 min)

- Escuchar fragmentos clave de ambas canciones.

- Proyección de las letras con anotaciones.

- Identificación de:

- Léxico regional (ej. “sal-pique”, “mami”, “cabrona”)

- Rasgos fonéticos (seseo, yeísmo, aspiración de /s/)

- Sintaxis informal (uso de pronombres, omisión de sujetos)

3. Discusión en grupos (15 min)

- ¿Qué diferencias notan entre el español de Puerto Rico, Colombia y Argentina?

- ¿Cómo se expresa la emoción en cada canción?

- ¿Qué elementos culturales aparecen?

4. Puesta en común y reflexión (15 min)

- Compartir hallazgos de los grupos.

- Conectar con temas más amplios: identidad lingüística, estigmas dialectales, globalización del español.

5. Cierre y tarea (10 min)

- Tarea: elegir una canción de otro país latinoamericano y hacer un breve análisis dialectal.

- Pregunta final: ¿Cómo influye la música en nuestra percepción del español latinoamericano?

- actividad creada por copilot ↵